Antropologia culturale IED –Anno accademico 2013-2014.

Questa che segue è la parte introduttiva al corso. Su questo stesso sito sono già state pubblicate tre “glosse” su punti specifici del programma di particolare rilevanza.

Testi di riferimento:

Carol R. Ember, Melvin Ember, Antropologia culturale, 2004.

Yehuda Elkana, Antropologia della conoscenza, 2000.

David Le Breton, Il sapore del mondo, 2006.

(I testi di riferimento sono pubblicati nelle principali lingue europee.)

Ambiti e obiettivi dell’antropologia…

Lo scopo dell’antropologia è quello di rendere il mondo più

sicuro per le differenze umane.

Ruth Benedict.

Da qualche anno a questa parte l’antropologia culturale è divenuta una disciplina popolare, questo però non vuol dire che sia chiaro a tutti ciò che essa è.

Cominciamo allora con il dire che nonostante sia ancora caratterizzata dalla ricerca sul campo e dagli studi etnografici – cioè, dall’essere stati là – l’antropologo non ha nulla in comune con le imprese di Indiana Jones.

Al contrario possiamo dire che, soprattutto in questo ultimo quarto di secolo, gli antropologi hanno fatto ritorno a casa, i terreni di ricerca sono mutati e gli eventi di cui si occupa questa disciplina sono sempre più spesso quelli nei quali siamo immersi e che spesso non comprendiamo.

Significativo a questo proposito è stata una ricerca, che ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti, di Philippe Bourgois, In search of Respect, del 1995, di cui nel 2003 è uscita una nuova edizione aggiornata, sullo spaccio di droga in uno dei quartieri – per meglio dire ghetti – più duri di New York, l’East Harlem.

Bourgois insegna alla Pennsylvania University, ma qual è il suo merito? Di non averla scritta a tavolino mettendo insieme rapporti di polizia e sentito dire, ma di essersi trasferito in questo quartiere e di aver guadagnato la fiducia e la stima dei pusher penetrando nelle complesse strutture relazionali che compongono le bande giovanili.

Altrettanto significativo e il lavoro di Marc Augé, Un ethmologue dans le métro del 1986, che dopo aver lavorato sul campo in Africa ritornato a casa si è messo a osservare il mondo dei pendolari metropolitani enucleandone riti e istituzioni. Il métro e quello di Parigi e questo libro ha inaugurato quello che i francesi chiamano una ehtnologie du proche.

Qual è, allora, il terreno dell’antropologia?

Come dice il nome stesso l’antropologia studia l’essere umano sotto tutti i suoi aspetti fisici e culturali in una prospettiva olistica.

L’olismo è un paradigma filosofico o, più semplicemente, una posizione metodologica basata sull’idea che un sistema non è riducibile alla somme delle sue parti.

Olos in greco indica il tutto, l’intero, o, meglio, la totalità.

I professori di liceo spiegano la concezione olistica di un sistema facendo notare che se sommiamo semplicemente le parti di un aeroplano queste non comporranno mai un oggetto che vola.

In altri termini è il concetto contrario del riduzionismo.

Ciò vuol dire che questa disciplina tende a definire l’umanità o, più specificatamente, le prerogative dell’essere umano intese come quel complesso di caratteri, di qualità, ma anche di limiti peculiari alla condizione dell’uomo sempre in movimento.

In termini generali l’antropologia nacque per ridefinire la specificità della condizione umana rispetto alla condizione animale, in ordine ai linguaggi articolati e figurati, ai riti funerari, agl’atti alimentari, agli habitat, alle tecniche, agli strumenti, al costume e alle relazioni sessuali e parentali, ai modelli di memorizzazione, di numerazione, di rappresentazione spaziale e temporale, eccetera.

Considerata in questa prospettiva essa porta in sé le contraddizioni della cultura ottocentesca basata sull’opposizione tra natura e cultura, contraddizioni da tempo superate, visto che oggi si tende a considerare la cultura come un aspetto della natura umana.

Infatti gli uomini attraverso la cultura sono in gradi di adattarsi al proprio contesto ambientale in modo specifico.

Da qui due osservazioni in sé ovvie.

Poiché i contesti ambientali sono diversi le culture che ci consentono di abitarli saranno differenti.

Ancora, la cultura è appresa e gli uomini sono o dovrebbero essere in grado di comprendere le loro esperienze e di saperle trasmetterle nel modo migliore.

In sostanza, utilizzando gli studi comparativi delle diverse società e etnie descritte dall’etnologia, l’antropologia mira a portare in luce l’unicità dell’umano attraverso le diversità culturali.

Una precisazione.

Ethnos in greco significa popolo o più precisamente una popolazione di esseri umani i cui membri si identificano in un comune ramo genealogico.

Il termine anthropos identifica l’uomo e spesso questo termine è usato con la maiuscola perché indica l’umanità.

Nella lingua italiana la parola uomo deriva invece dal latino hŏmo, un’espressione che rimanda a hŭmus, terra e che sottolinea la sua origine di essere della terra, un significato che conserva anche in francese e spagnolo.

In inglese l’etimo è diverso. Man ha la sua origine nell’inglese antico nel quale significava, maschio adulto, come l’attuale termine tedesco di Mann, che deriva a sua volta dal proto-germanico mann, che significava persona.

La lingua latina per uomo ha anche un altro termine, vir.

È più connotato perché significa anche marito, maschio, eroe. Da questo termine derivano anche l’aggettivo di virile e il concetto di virtù.

Per tornare in argomento, gli studi di antropologia hanno una storia recente che s’intreccia con altre discipline in modo più o meno evidente e importante.

Le due correnti di studi che, agli inizi del XX secolo, hanno rivoluzionato più di altre il paradigma originario dell’antropologia sono l’antropologia sociale inglese – di cui ricordiamo tra i suoi protagonisti almeno J.G. Frazer, B. Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown – e l’antropologia culturale americana – con Franz Boas, Marvin Harris, Clifford Geertz, Margaret Mead, Rurh Benedict.

Per semplificare, l’antropologia europea si occupò soprattutto dei comportamenti, delle strutture sociali, dei ruoli e delle istituzioni, del divenire delle forme culturali e storiche, mentre l’antropologia statunitense focalizzò la sua attenzione sui modi di formarsi delle ideologie e sullo studio delle forme simboliche, in particolare artistiche, e mitografiche.

Prima di proseguire va segnalato da subito anche un altro orientamento che è emerso nell’ambito dell’antropologia americana, tendente a attribuire una grande importanza agli aspetti culturali dei processi comunicativi e linguistici, ai modi di pensare e alle forme dell’azione.

In questo ambito gli istituti universitari americani di antropologia hanno spesso collaborato con le autorità federali nella gestione delle relazioni con i paesi non-occidentalizzati e per ottimizzare i contatti trans-culturali, il più delle volte con intenti non accademici, ma diplomatici o di egemonia politica.

Considerata dal punto di vista del suo paradigma multidisciplinare possiamo oggi delineare nell’antropologia quattro importanti sotto-discipline.

– L’antropologia biologica – che studia il modo di trasmissione delle cause e degli effetti delle variazioni biologiche e delle loro evoluzioni tra i gruppi umani.

– L’etnologia – che studia le linee parentali e dell’organizzazione sociale, culturale, religiosa, i costumi e gli aspetti simbolici.

– L’archeologia – che studia le società umane attraverso le vestigia materiali che hanno lasciato dietro di se.

– L’etnolinguistica – che studia le variabili linguistiche delle varie società anche per mezzo della socio-linguistica e della dialettologia.

Questa disciplina appare specialistica e limitata, ma non lo è perché sempre più spesso aiuta a sciogliere i complicati equivoci che derivano da una cattiva interpretazione dei significati che rimandano alla tradizione culturale e storica.

Un esempio.

In lingua baluci, una delle tredici che si parlano in Pakistan, la parola zât indica un gruppo d’individui che discendono dallo stesso antenato, in sostanza rinvia al lignaggio, alle persone che appartengono alla stessa discendenza. Questi lignaggi nella la società baluci sono disposti in modo gerarchico.

Gli inglesi tradussero zât con casta e ne fecero un uso burocratico, così si alterò per sempre lo spazio semantico di questa parola.

Ancora oggi nel linguaggio comune equivale a gerarchia determinata dalla nascita.

Veniamo al nostro corso.

Una volta che avremo completato l’analisi del paradigma antropologico e delle sue funzioni ci muoveremo in modo monografico affrontando otto temi scelti tenendo anche conto delle possibili attività professionale che svolgerete in futuro.

Essi sono:

– Il concetto di cultura e le caratteristiche che lo definiscono.

– La comunicazione e le origini del linguaggio.

– I sistemi alimentari e i sistemi economici. Le origini della produzione del cibo e la fame.

– L’invenzione dello spazio dell’abitare. La caverna, il muro, il tetto.

– Il nomadismo.

– Il fare umano e la metamorfosi dei luoghi. La sovranità dei luoghi e l’egemonia dei non-luoghi.

– Il corpo come oggetto artistico. L’arte degli “Altri”.

– I mutamenti indotti dalla fluidità culturale.

Rappresentano una piccolissima parte degli argomenti della moderna antropologia che spazia dalla paleoantropologia al folclore, dall’etnomusicologia all’antropologia interpretativa, dal multiculturalismo alla geometria sacra, dall’etnorganologia all’antropologia esistenziale, per citare alla rinfusa.

In questo senso, così come analogamente è avvenuto nelle scienze sociali, il paradigma originario di questa disciplina si è successivamente articolato in antropologia cognitiva, giudiziaria, delle relazioni uomo-animale, della salute, dell’arte, dell’alimentazione, del corpo, dei luoghi abitativi, della storia muovendosi dentro le diverse aree culturali dell’Africa, dell’America Latina, dell’Asia, dell’Europa, dell’Oceania.

Fine premessa.

Come abbiamo già notato ci sono due aspetti dell’antropologia culturale che vanno tenuti presenti per comprenderne la specificità e il fine.

Il primo sottolinea come da un coacervo di altre discipline – sociologia, psicologia, scienza politica, diritto coloniale, economia, storia, eccetera – circa un secolo fa è emerso quel percorso di questa disciplina che l’ha resa unica e gli è valsa un’identità accademica.

Il secondo e il progressivo estendersi della ricerca antropologica dalle culture non occidentali – spesso definiti primitive – allo stesso mondo occidentale, dalle aree industriali e urbane agli habitat della tradizione agricola, senza una spartizione delle competenze.

In altre parole è come se il cuore del discorso antropologico sia passato dalle culture dell’uomo all’uomo stesso, come umanità.

Dei due rami dell’antropologia, fisica e culturale, noi ci occuperemo di alcuni aspetti specifici di questo secondo, ma conviene dire due parole anche su che cos’è l’antropologia fisica.

È una disciplina che studia sia l’origine e l’evoluzione del genere umano, sia le variazioni di esso sul territorio.

Per ricostruire il percorso dell’evoluzione umana i paleontologi studiano i resti fossili ed è proprio da questi studi condotti in Africa orientale che sono emersi ritrovamenti fossili di ominidi risalenti a circa tre milioni di anni fa, che ci hanno mostrato come è pressappoco in questo periodo che l’uomo cominciò a assumere una postura eretta, a sviluppare l’uso delle mani e a presentare un’accresciuta massa celebrale che molti attribuiscono a una accentuata dieta carnea.

Il secondo oggetto dell’antropologia fisica riguarda la variabilità umana e sottopone a esame le differenze fisiche o biologiche tra le popolazioni.

Deve essere assolutamente chiaro che l’intero genere umano vivente appartiene a una sola specie, l’Homo Sapiens.

Ciò non impedisce che vi siano appariscenti differenze tra i vari gruppi umani che dipendono dalle modalità di adattamento all’ambiente.

Al di là dei deliri dei razzisti, infatti, l’antropologia fisica si avvale di tre scienze di cui possiamo essere sicuri dei risultati, come la genetica, la biologia e l’epidemiologia.

Ma veniamo all’antropologia culturale.

Qui il termine cultura si riferisce alle abitudini mentali e comportamentali tipiche di una popolazione o di una società.

Questa cultura è costituita dalla lingua, dal bagaglio delle esperienze che si sono accumulate e che sono condivise, dalle credenze magiche, religiose o spirituali, dalle abitudini alimentari, dalle forme dell’esperienza emotiva, come sono le espressioni definite artistiche, dal modello delle attività lavorative e dai tabù o, se preferite, dall’attività simbolica, tanto per enumerare gli aspetti più rilevanti e più studiati.

A questo proposito va specificato che la ricerca storica riguarda quasi esclusivamente le società che hanno lasciato tracce scritte.

È stimato che mentre le società umane esistano da circa un milione di anni, le tracce scritte non vanno oltre i cinquemila anni, ma solo una piccola percentuale di queste società non ha sviluppato una qualche forma di registrazione della propria cultura.

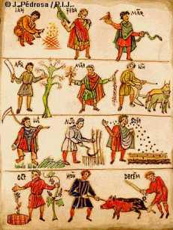

Là dove non c’è la scrittura è l’archeologia che fa la storia. Lo fa studiando i resti della cultura materiale, come nel caso dei Maya, vale a dire i templi o le abitazioni, là dove esistono, il vasellame, gli utensili di pietra, i cumuli di rifiuti.

_______________________________________________________________________________

Apriamo una piccola parentesi sull’importanza documentale dell’alimentazione nello studio dell’uomo prima della scrittura.

Fino a pochi anni fa lo studio di epoche prive di documenti (scritti o iconografici) era appannaggio di quattro figure di ricercatori.

Il paleontologo, l’antropologo, l’archeologo e lo studioso della preistoria.

In questo contesto lo studio degli atti alimentari era considerato secondario.

Oggi, invece, la ricerca è in piena mutazione.

L’analisi del problema della nutrizione, per esempio, è divenuta una disciplina autonoma, definita

paleofisiologia.

Questa disciplina, che si avvale anche dei dati che riceve dalla primatologia, cioè dallo studio dei primati, consente oggi di determinare, come dicono i ricercatori, ciò che è probabile.

Su questo tema si sono costituite alcune discipline specialistiche, come la paleo-etologia, che mira al catalogo della flora e della fauna.

L’archeo-zoologia, la paleo-botanica, la palinologia, che studia i pollini, la paleo-carpologia che studia le paleo-semenze.

Abbiamo,anche, la paleo-patologia che permette di diagnosticare le malattie della nutrizione.

L’antracologia che studia la formazione dei carboni, la tracceologia che tenta di ricostruire l’alimentazione degli uomini preistorici in base ai loro resti ossei, dentari e fecali.

Infine, molte di queste discipline sono dominate dalla bio-geochimica fondata sulla marcatura isotopica.

È una disciplina che sfrutta le possibilità offerte dallo studio del DNA, l’acido della vita.

Per fare un esempio significativo, è proprio dalle indagini sul DNA che abbiamo scoperto come il famoso uomo di Neandertal è di una specie diversa dalla nostra.

Si è accertato che sparì circa trentamila anni fa, ma non conosciamo il perché.

Oggi sappiamo di discendere dall’uomo di Cro-Magnon, dal nome del sito nella Dordogna, in Francia, in cui fu rinvenuto per la prima volta quest’uomo arrivato dall’Africa quarantamila anni fa.

A lui dobbiamo il perfezionamento del raschiatoio a lame leggere e le splendide pitture parietali di Lascaux.

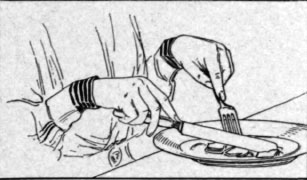

Come è oramai evidente, l’alimentazione è oggi profondamente segnata dalla cultura, vale a dire è prima di tutto un fatto umano ed umanizzante.

Questo significa che un piatto a base di carne, elaborato con spezie ed aromi, è più simile ad una insalata di quanto l’insalata lo sia rispetto alle erbe mangiate da un erbivoro.

L’uomo, infatti, si distingue non solo per ciò che mangia, ma come mangia.

Questo “come” è anche un fatto cerimoniale di cui spesso dimentichiamo la singolarità.

Vale a dire, mangiare è un atto sociale ritualizzato.

Lo è a tal punto che le opzioni alimentari dell’uomo arrivano a giocare un ruolo fondamentale nella formazione della società.

In linea di massima, la concatenazione degli atti alimentari – acquisizione, trasformazione, consumazione del cibo – è un processo che condividiamo con gli animali, in particolare con i primati e molti mammiferi.

In sé, però, questa concatenazione è specificatamente umana o, meglio, ad un certo punto, da qualche parte nel corso della storia, si è verificata una metamorfosi, che ha modificato questo atto fondamentale della vita di tutti gli esseri viventi in un elemento della cultura umana.

Partiamo dall’azione del vivente di acquisire il nutrimento necessario alla vita.

Il suo trasporto verso la tana o l’habitat non è una discriminante, lo fanno a partire dagli insetti tutti gli animali che hanno un ricovero con dei cuccioli o un nido.

Quanto alle modalità di trasformazione del cibo per poterlo incorporare sono le più diverse.

C’è la rottura, la triturazione, la pre-masticazione, l’essiccamento, l’imputritidura, la cottura, la combinazione tra cibi diversi.

In queste modalità c’è una prima discriminante, perché, anche se nel mondo animale si verificano delle trasformazioni fisico-chimiche del cibo, la specie umana è la sola che cuoce gli alimenti e li combina in modi diversi e complessi.

Siamo in presenza, dunque, di tecniche alimentari, più o meno coscienti, che in qualche modo appartengono a tutti i viventi e di un atto cucinario proprio della specie umana.

Va anche osservato che se gli animali non hanno tecniche cucinarie perché queste tecniche non sono funzionali a ciò che essi sono, ciò non toglie che essi non siano in grado di elaborare strategie alimentari complesse.

Quello che però conta è che la cottura degli alimenti ha drasticamente cambiato la fisiologia dell’uomo a tal punto che Lévi-Strauss ha sostenuto che questo atto insieme al ripudio dell’incesto ha fondato l’umanità sottraendola per sempre al regno naturale.

______________________________________________________________________

Ritorniamo all’uomo.

Se si comprende l’importanza della comunicazione orale e scritta appare chiaro, come già abbiamo sottolineato in precedenza, che l’antropologia linguistica è un capitolo fondamentale per comprendere l’uomo e la sua umanità-

I quesiti tipici dell’analisi linguistica, infatti, riguardano la derivazione delle lingue più vicine a noi da un’unica forma più antica e del modo di come le lingue si sono imparentate tra di loro o si sono differenziate.

Altrettanto importanti sono lo studio dei principi secondo cui i suoni e le parole si sono organizzate nel discorso e delle modalità interattive della conversazione.

Facciamo un esempio e andiamo oltre. Dire “ciao prof” non è come dire “buongiorno signor professore” o, meglio sono la stessa cosa ma in contesti diversi.

Comprendere come essi si formano è un significativo contributo a capire il modo di strutturarsi della società e il modo di formarsi dello status sociale e dell’educazione.

Andiamo avanti.

Paragonata alle conoscenze che abbiamo delle leggi della natura e del mondo fisico l’antropologia è ancora una scienza in formazione.

Potremmo dire che il gran numero dei problemi sociali, culturali e politici che ci affliggono dipende anche da questo.

Oppure, potremmo chiederci, se ciò è ovvio, perché l’antropologia è ancora all’inizio della sua storia rispetto alla complessità culturale che ci circonda.

A questo proposito alcuni antropologi hanno avanzato una spiegazione.

Nella storia della scienza,infatti, i fenomeni più lontani dall’uomo e meno influenti sul suo comportamento sono sempre stati i più studiati.

La ragione di questo potrebbe risiedere nel fatto che l’uomo ama considerare se stesso come un essere al di sopra delle leggi della natura e di conseguenza non desideri essere oggetto di spiegazioni che non siano meramente ideologiche o, se si preferisce, metafisiche.

Ancora un addenda.

Uno. Non dobbiamo mai dimenticare che l’aspetto esteriore di una cultura dipende in modo importante dall’adattamento all’ambiente.

I boscimani che abitano il deserto del Kalahari sono nomadi, vestono sommariamente e dividono il cibo tra di loro. Agl’occhi di un londinese appaiono dei barbari, ma come vivrebbero i londinesi nel deserto del Kalahari?

Molto probabilmente come i boscimani, certamente senza gilet, bombetta e ombrello.

Due. Gesti e distanza interpersonale sono importanti in quasi tutte le culture. In molti paesi del medio Oriente la vicinanza con l’interlocutore permette di sentirne l’odore.

La diffusione dei deodoranti nell’area della cultura occidentale ci dice che noi preferiamo tenere la dimensione olfattiva al di fuori delle relazioni interpersonali.

Ma non mancano i paradossi, per esempio molti orientali sono convinti che i caucasici abbiano un cattivo odore.

Gli italiano sono convinti che l’odore delle persone dipenda dal loro reddito e dalla regione che abitano, per loro i poveri e quelli che vivono al sud hanno un odore più sgradevole dei ricchi.

Uno stupido proverbio razzista dice: In Italia ci sono i nordici e i “sudici”.

Per l’antropologia la conoscenza storica delle diverse culture è essenziale, perché solo prendendo coscienza della vulnerabilità specifica delle varie etnie e comunità è possibile valutare la qualità delle conquiste effettuate.

Il concetto di cultura e le caratteristiche che lo definiscono.

Noi siamo unici, lo siamo all’interno di una cornice, più o meno ampia, che ci contiene.

Da una parte riteniamo che le nostre idee, i nostri gusti, le nostre abitudini e le nostre manie ci appartengano, dall’altra la maggior parte di noi è d’accordo sul fatto che non sta bene mangiare il gatto del vicino, togliersi i pantaloni in pubblico e che si debba dormire nel letto e non nella vasca da bagno.

Questa cornice è ciò che gli antropologi chiamano cultura.

Noi diamo per scontata la nostra cultura, ma non è così. In molte altre società si mangiano i gatti e i cani, si dorme per terra o sul pavimento e non si portano i pantaloni.

È stato lo sviluppo delle forme economiche e dei mezzi di comunicazione che ha fatto crollare certezze millenarie e obbligato gli uomini a riflettere sulla loro condizione.

Meglio, come abbiamo già ricordato, l’antropologia nacque – più cinicamente potremmo dire fu sponsorizzata – quando le pretese coloniali europee a partire dalla seconda parte del diciannovesimo secolo, si dovettero confrontare con differenze culturali addirittura impensabili e sorse, per evitare equivoci e conflitti, la necessità di cogliere e valutare le differenze e le somiglianze.

Questo confronto fu difficile perché in genere si tende a considerare corretti i propri comportamenti e a giudicare pericolosi o immorali quelli degl’altri.

Soprattutto, fu difficile per la cultura europea, ammettere che i nostri comportamenti potessero apparire barbari, strani o immorali a un osservatore di un’altra società.

Gli indù per esempio considerano barbara la nostra abitudine di macellare i bovini.

Per molte donne in Africa o nel sud-est asiatico, dove i neonati vivono in braccio della madre e comunque insieme agl’altri bambini, è crudele la nostra abitudine di lasciare soli i neonati dopo averli rinchiusi in gabbie o box o affidarli in gruppo a estranei.

In breve, il tema che abbiamo aperto e che stiamo focalizzando è quello del relativismo culturale.

Una teoria elaborata dall’antropologo statunitense Melville Jean Herskovits (1895-1963) a partire dal particolarismo culturale di Franz Boas.

Questa teoria dice che considerato il carattere universale della cultura e la specificità di ogni ambito culturale, ogni società è unica e diversa da tutte le altre, mentre i costumi hanno sempre una giustificazione nel loro contesto specifico.

Il concetto di relativismo culturale divenne molto popolare in campo antropologico, grazie anche a Margaret Mead, allieva di Boas, il cui studio su l’adolescente in una società primitiva può essere considerato paradigmatico dell’utilizzo di argomentazioni di carattere relativistico come strumento di critica della società occidentale.

Dalla teoria del relativismo culturale sono derivate numerose tesi che sostengono il rispetto delle diverse culture e dei valori in esse professati.

Tali tesi asseriscono, ad esempio, l’opportunità di un riesame degli atteggiamenti nei confronti dei paesi del terzo e del Quarto Mondo richiedendo più cautela negli interventi e criticando la tendenza coloniale e post-coloniale ad imporre un sistema culturale – che spesso ne maschera anche uno religioso – mediante l’intervento umanitario, gli aiuti per lo sviluppo economico e/o la cooperazione internazionale.

Il relativismo culturale, in sostanza, porta avanti la convinzione per cui ogni cultura ha una valenza incommensurabile rispetto alle altre, e ha quindi valore di per sé stessa e non per una sua valenza teorica o pratica.

Secondo il relativismo culturale i vari gruppi etnici dispongono quindi di diverse culture e tutte hanno importanza in quanto tali.

Il ruolo dell’antropologia viene di conseguenza ristretta all’analisi e alla conoscenza profonda di tali espressioni culturali da un punto di vista emico, mentre ogni valutazione di valore viene messa al bando come un espressione di etnocentrismo.

_________________________________________________________________

Emic e Etic sono due espressioni usate nelle scienze sociali e del comportamento coniate da Kenneth Lee Pike (1912-2000) linguista, antropologo e glottologo americano.

Il termine emic si riferisce al punto di vista degli attori sociali, alle loro credenze e ai loro valori. Rappresenta di fatto l’ottica del nativo.

Etic, invece, si riferisce alla rappresentazione dei medesimi fenomeni al opera del ricercatore o dell’osservatore.

_____________________________________________________________________

Molti sostengono che il relativismo culturale è ostacolato nelle sue valutazioni sia da un persistente etnocentrismo che dalla propensione a un giudizio positivo che spesso prende la forma di un’ammirazione acritica verso la vita semplice, da cui in passato il mito del “buon selvaggio”.

Vediamo meglio questo secondo punto partendo da questa domanda: il frigorifero induce all’egoismo sociale?

La consapevolezza della complessità del mondo occidentale può portare a desiderare degli stili di vita più semplici e vicini alla natura.

È un atteggiamento condiviso da moltissimi giovani che sono spesso attratti dai sistemi di vita di altre etnie.

Per esempio, nelle etnie dove non ci sono mezzi di refrigerazione la spartizione della selvaggina fresca è una soluzione più ragionevole della conservazione di una scorta di carne avariata.

Tale sistema di spartizione garantisce la saldezza della “previdenza sociale” tra gli individui, perché non sempre la caccia è fortunata e se si è spartito il proprio bottino con gl’altri, gl’altri faranno la stessa cosa con me.

Questa condizione garantisce anche i troppo giovani e i troppo anziani che possono attingere a un fondo comune di cibo grazie anche al contributo della raccolta di frutti, semi e piante che si soprappone alla caccia.

Ma attenzione!

Va da sé che la comunanza delle provviste rappresenta una soluzione a una precisa situazione condizionata dall’ambiente naturale e non costituisce necessariamente la soluzione pratica ai problemi della società.

In breve, il relativismo culturale è una teoria importante se noi siamo capaci di non farci sedurre, prendere la mano da uno spirito troppo romantico, perché esprimere giudizi non significa sempre precludere l’oggettività.

Nel linguaggio comune la cultura è il risultato di anni di studio, di giornate passate nei musei o nei teatri, d’impegno nella ricerca, la definizione antropologica, tuttavia è un’altra.

Essa pone l’attenzione sullo stile di vita di una società considerato nel suo insieme, senza fare distinzioni, né privilegiando un aspetto rispetto a altri.

Così, se nel linguaggio comune si è colti se si suona Bach al pianoforte o se si conosce la filosofia greca, per gli antropologi anche il modo di lavare i piatti, farsi il nodo della cravatta o guidare un automobile è un modo di fare cultura che si colloca allo stesso livello di suonare un pianoforte Steinway.

Ma quello che più conta è la conclusione che se può trarre, vale adire, per le scienze sociali non esistono individui o società senza cultura.

Ogni società per quanto semplice possiede una cultura così come ogni essere umano nella misura in cui è partecipe di una cultura.

Andiamo avanti.

Ciò che una persona fa o pensa dipende dalla suo storia sociale, ma non è un modello culturale. Perché un’idea o un’azione siano culturali devono essere condivise da un gruppo più o meno grande d’individui.

Parlare delle usanze diffuse tra gl’individui che appartengono a una società significa occuparsi di una cultura.

Se invece queste usanze sono circoscritte a un gruppo all’interno della società si deve parlare di subculture.

Non esistono invece termini univoci che definiscano fenomeni che accomunano società differenti, ma solo perifrasi (giri di parole per essere più chiari) che includono il termine di cultura.

Così parlare di cultura occidentale è un modo sommario di riassumere i tratti culturali delle società europee, come parlare di culture della povertà è un modo per evidenziare le caratteristiche d’indigenza comune a molte società.

C’è anche da notare che la definizione di un tratto culturale non è rigida, ma lascia un margine alla variabilità individuale che può anche arrivare a non condividerlo.

Facciamo un esempio.

Nella nostra società è un tratto culturale che gli adulti vivano separati dai genitori, ma non tutti lo fanno se non ne hanno il desiderio.

Non tutti i fenomeni che accomunano i membri di una popolazione sono di ordine culturale.

Affinché un comportamento possa essere definito culturale deve essere appreso e condiviso.

Nutrirsi è una necessità umana, quindi non è un fenomeno culturale, lo sono invece le modalità di quest’atto che vengono apprese fin dall’infanzia e variano notevolmente da cultura a cultura.

Il tema dei comportamenti appresi è complesso e ancora in evoluzione.

Diciamo che gli uomini oppongono ancora una forte resistenza a cancellare quel rigido confine che hanno tracciato fin dall’antichità tra l’umano e l’animale.

Confine che l’etologia ha da molti anni definito falso sotto molti punti di vista a cominciare dalla capacità animale di esprimere sia emozioni primarie, come la paura o l’ira, che complesse come la compassione e l’empatia.

In ogni modo, gli animali possono avere modelli di condotta sociale molto evoluti, ma scarsi tratti culturali, se si fa eccezione per alcune specie, come le scimmie antropomorfe.

Diciamo che i meccanismi dell’apprendimento e dell’imitazione sono essenziali solo alla specie umana nel senso che la quasi totalità di essi sono forgiati culturalmente e non ereditati geneticamente.

****

Come abbiamo sottolineato un grande aiuto agl’uomini proviene loro dalla lingua naturale e dal linguaggio simbolico.

Infatti, tutte le popolazioni conosciute – a prescindere dal tipo di società – hanno un sistema complesso di comunicazione simbolica e parlata detta linguaggio e le proprietà simboliche del linguaggio hanno implicazioni fondamentali per la trasmissione della cultura, soprattutto della sua complessità.

Ogni cultura poi ha le sue variabili individuali.

Possono essere molto ampie, ma devono restare circoscritte entro limiti accettati socialmente.

È il paradosso dei pantaloni, nella nostra cultura se fa molto caldo possiamo toglierci la giacca e magari aprire qualche bottone della camicia, ma non toglierci i pantaloni.

Così, di recente, per reazione, è nata la moda dei pantaloni corti che ci rende ridicoli, ma rispettosi di ciò che è giudicato da tutti come appropriato.

Naturalmente con il tempo anche questo senso del ridicolo sarà assorbito.

Diciamo che il principale limite alla variabilità del comportamento individuale è rappresentato dalla cultura stessa.

Il primo a aver studiato il carattere impositivo della cultura e il suo potere di coercizione è stato Émile Durkheim.

In genere non ci rendiamo conto delle imposizioni culturali perché ci conformiamo al esse facilmente.

In antropologia gli standard che stabiliscono ciò che è accettabile si chiamano norme sociali.

Possono essere dirette o indirette.

Quelle dirette sono per chi le condivide ovvie.

Non s’infila la propria forchetta nel piatto del commensale che sta nel tavolo vicino a noi nel ristorante.

Non si mettono le dita nel naso, soprattutto se siamo a tavola o davanti a un estraneo.

Quelle indirette sono meno ovvie, ma non per questo meno efficaci.

Durkheim a questo proposito scrisse. “Non sono obbligato né a parlare francese con i miei compatrioti, né a impiegare le monete legali, ma mi è impossibile fare altrimenti. Se cercassi di sottrarmi a questa necessità fallirei.”

Era il 1895, i tempi sono cambiati, non nella sostanza.

Se provate a esprimervi in arabo invece che in italiano siete subito sospetti, se poi tentate di pagare il conto al ristorante con dei manati probabilmente il ristoratore chiamerà i carabinieri.

Eppure l’arabo è una lingua parlata da milioni di persone. I manati è la moneta dell’Azerbaigian, uno stato che fa parte del consiglio d’Europa dal 2001 e lo stato più grande della regione caucasica.

Dobbiamo a Salomon Asch, uno psicologo sociale americano di origine polacca che dedicò molte ricerche ai processi di formazione della conformità sociale, questo esperimento sul conformismo.

Asch addestrò un gruppo di studenti a dare risposte deliberatamente scorrette a quesiti concernenti stimoli visivi, facendo in modo che l’unico studente ignaro di partecipare all’esperimento restasse all’oscuro del fatto che i suoi compagni sbagliassero intenzionalmente.

Asch scoprì, ripetendo più volte l’esperimento, che almeno un terzo dei soggetti sottoposti ad esso rinunciavano alle proprie percezioni corrette per uniformarsi ai giudizi erronei degl’altri.

Un paradosso è costituito dai modelli culturali ideali.

Ogni società possiede una serie di valori e norme che stabiliscono come un individuo debba comportarsi o reagire emotivamente di fronte alle situazioni della vita.

Essi vengono continuamente riconfermati dalla cultura anche se non sempre gli individui si comportano rispettando gli standard che professano.

Se osserviamo la società in cui viviamo osserveremo che alcuni dei nostri modelli ideali non trovano riscontro nei comportamenti effettivi perché sono considerati superati o perché si fondono su abitudini oramai desuete.

In altri casi i modelli ideali non si traducono mai in applicazioni concrete e rappresentano semplicemente un’aspirazione.

Per comprendere la differenza tra cultura ideale e cultura reale va considerata la convinzione idealistica che tutti siamo uguali di fronte alla legge, oppure che tutti abbiamo le stesse possibilità di riuscire nella vita a prescindere dal reddito familiare.

Perché i modelli culturali ideali sono spesso in contraddizione con quelli reali?

Perché continuiamo a crederci, ma soprattutto continuiamo a credere che gli ideali fanno parte della nostra cultura.

C’è un esempio di modello culturale di cui non ci rendiamo mai conto e che ricordiamo per l’importanza che ha per il corso di studi che frequentate.

È rappresentato dalla distanza interpersonale nella conversazione.

È un comportamento che segue regole culturali inconsce e che diventano palesi quando si interagisce con persone che hanno regole diverse.

Siamo imbarazzati se l’altro si avvicina troppo,(diciamo se viola il nostro sefl), siamo convinti che sia poco affidabile se mantiene troppo le distanze.

Un limite tra un Occidentale e un non-Occidentale è l’odore.

Noi non riusciamo a stare a una distanza che ci costringe a sentire l’odore dell’altro.

La cultura, infatti, è il risultato di un adattamento, ciò nonostante ci sono comportamenti che – se portati all’eccesso – possono ridurre la possibilità di sopravvivenza di una data società.

Alcune tribù della Nuova Guinea considerano le donne impure e limitano il più possibile ogni contatto con esse.

Supponiamo che gli uomini di una di queste tribù decida di troncare qualunque contatto con le donne.

È chiaro che questa tribù è destinata a sparire.

Ma, attenzione, l’esempio mostra anche un’altra cosa e cioè che le usanze che riducono le possibilità di sopravvivenza di una tribù, come in questo caso, o di una società tendono anch’esse a scomparire.

Di fatto, o le persone che vi rimangono fedeli si estinguono portando con sé le usanze stesse, o queste persone vengono sostituite, permettendo alla popolazione di sopravvivere.

Qual è la morale.

Che le usanze non adattative – come sono in questo caso quelle che riducono le speranze di sopravvivenza – sono destinate a scomparire.

I costumi di una società che invece favoriscono la sopravvivenza e il successo riproduttivo sono detti adattativi e hanno più possibilità di persistere.

Diciamo allora che quando si indagano le ragioni per cui una società possiede determinate usanze, in realtà, si sta studiando l’adattività di queste alle particolari condizioni ambientali di quella società.

Molti comportamenti culturali che possono apparire incomprensibili ai nostri occhi si spiegano facilmente come risposta di una società a determinate condizioni ambientali.

Per noi sono sorprendenti alcuni tabù sessuali post partum caratteristici di alcune società che vietano alla donna ogni rapporto sessuale prima che il bambino abbia raggiunto i due anni di età.

Ma nelle regioni tropicali questi tabù rappresentano una strategia che permette alla popolazione di adattarsi all’habitat.

Se essi non esistessero e la madre avesse un altro bambino, essa non potrebbe continuare né a allattare, né a accudire al primo figlio il quale così trascurato soccomberebbe al kwashiorkor.

L’osservanza di questo tabù, dunque, offre ai neonati una maggiore probabilità di sopravvivenza.

In sostanza, il prolungato tabù sessuale post partum può risultare una strategia o un’usanza adattativa in certi paesi tropicali, mentre potrebbe non essere vantaggioso in altre zone dove questa sindrome è assente.

___________________________________________________________________________

La sindrome medica nota a livello internazionale come kwashiorkor, in Italia è più conosciuta come marasma infantile, è un tipo di malnutrizione che si ritiene comunemente causata da un insufficiente apporto di proteine, molto diffusa nell’Africa sub sahariana. Di

Colpisce soprattutto i bambini in età compresa tra uno e quattro anni e compare spesso con la fine precoce dell’allattamento.

Dopo lo svezzamento la dieta che rimpiazza il latte materno in molte zone del mondo è scarsa, ma può anche essere ricca di fibra alimentare e di carboidrati e essere deficiente di proteine, di ferro, acido folico, iodio, selenio e vitamina “C”, cioè di nutrienti con capacità antiossidanti.

Il nome deriva da una delle lingue africane della costa del Ghana e significa “uno che è stato fottuto fisicamente”.

La prossima volta che in televisione vedrete dei bambini africani ricordatevi che se hanno un addome gonfi noto come pancia a pentola e una decolorazione rossiccia dei capelli essi molto probabilmente sono affetti dal kwashiorkor.

____________________________________________________________________________

Cosa succederebbe se le donne occidentali osservassero un prolungato tabù sessuale post partum?

È una domanda retorica perché le usanze di una cultura non possono semplicemente venir applicate a un’altra.

Questa usanza poi ci rivela un’altra cosa, la mancanza di metodi per il controllo delle nascite.

Una simile pratica influirebbe su molti aspetti della nostra cultura come quello per il quale l’attività sessuale è fondamentale per un matrimonio felice.

Insomma, con una simile usanza la nostra società cambierebbe completamente e ciò dipenderebbe anche dal fatto che la nostra cultura è fortemente integrata.

Che cosa significa?

Che gli elementi o i tratti che la costituiscono non rappresentano un semplice assortimento casuale di usanze, ma, piuttosto si adattano e sono coerenti gli uni rispetto agli altri.

Si ritiene che una delle ragioni per cui una cultura tende a essere integrata dipende dalla necessità di essere adattativa.

Una cultura tende a essere integrata anche per ragioni psicologiche dato che gli atteggiamenti, i valori, gli ideali e le regole del comportamento sono immagazzinate nella mente di ciascuno.

Ricerche su campo nell’ambito della psicologia sociale hanno messo in evidenza come le persone tendano a modificare convinzioni e comportamenti che non siano cognitivamente o concettualmente coerenti con altre informazioni.

Una nota sulla Human Relations Area Files, Inc. (HRAF).

La HRAF è una agenzia di ricerca, finanziariamente autonoma, con sede presso l’Università di Yale dal 1949.

La sua missione è quella di incoraggiare e agevolare in tutto il mondo gli studi comparativi sulla cultura umana, sulle società, e il loro comportamento passato e presente.

Essa persegue principalmente questa missione attraverso la produzione e la distribuzione di due database full-text sul Web, eHRAF Culture del mondo e eHRAF Archeologia

La HRAF sponsorizza e cura la rivista trimestrale, Cross-Cultural Research: The Journal of Comparative Social Science, così come organizza e redazione le voci delle enciclopedie.

I due database eHRAF sul Web sono accessibili alle persone a istituzioni aderenti HRAF.

Ampliato e aggiornato annualmente, Culture eHRAF mondiale comprende materiali sulle culture, del passato e del presente, in tutto il mondo.

L’intero HRAF Collection, in carta, microfiche, e sul Web, si estende a circa 400 culture.

Il secondo database, eHRAF Archeologia, è costruito esclusivamente in formato elettronico dal 1999.

I database HRAF sono stati sviluppati per promuovere la ricerca comparativa sugli esseri umani in tutta la loro varietà in modo che le spiegazioni del comportamento umano risultino universalmente valide.

La ricerca tra culture per particolari tipi di informazioni è facilitata dal sistema di indicizzazione univoco (un vocabolario controllato) che HRAF ha sviluppato e perfezionato in oltre 50 anni.

Le eHRAF collezioni possono essere utilizzati per l’insegnamento e la ricerca su ogni aspetto della vita culturale e sociale.

Le collezioni sono organizzate principalmente in base alla regione geografica, e poi per cultura o tradizione archeologica, per cui i ricercatori possono accedere alle informazioni su particolari culture, determinate regioni del mondo, o fare un confronto incrociato a livello mondiale o regionale.

Sebbene le collezioni HRAF possono essere utilizzate per vari scopi, sono stati progettate principalmente per consentire ai ricercatori di trovare le informazioni in modo rapido attraverso una vasta gamma di culture in modo che le società possano essere confrontati su particolari dimensioni di variazione.

I testi indicizzati in HRAF sono anche suscettibili di confronti qualitativi incrociati.

Si raccomanda agli studenti di visitare il sito dell’HRAF.

***