Racconti gourmand. Quattro.

Ho cenato solo tre volte da Elaine. La prima volta mi ci portarono perché la cucina era italiana e pensavano di farmi una cosa gradita, dovevamo festeggiare la vernice della mia prima esposizione a New York e la recensione, accompagnata da una foto, sul New York Times. Per tutto il tempo della cena i miei ospiti non smisero un momento d’indicarmi attori, artisti, cantanti rock, scrittori famosi seduti accanto a noi e, nonostante fossi vegetariano, mi costrinsero a ingurgitare, dopo un’improbabile pasta al pesto, la specialità della casa, un vitello al forno o almeno così mi dissero.

La seconda volta, una settimana dopo, merita di essere raccontata.

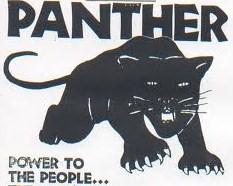

Avevo letto su un settimanale underground che in fondo alla Broadway in un circolo socialista avrebbe parlato Elaine Brown, allora una dei leader del Black Panther Party. Considerato il posto e le circostanze rimasi titubante fino all’ultimo momento, ma poi mi decisi contando sul fatto che ero un artista in esposizione e straniero. La Brown come tutti i membri del suo movimento aveva una visione singolare del marxismo che m’interessava ascoltare e poi, in quel momento, la leadership del partito era stata decimata dagli arresti, dalle esecuzioni mascherate d’arresti con resistenza e dalle delazioni.

L’inizio della conferenza era per le sette di sera. Arrivai con qualche minuto di anticipo. La sala al secondo piano dell’edificio era malridotta e arredata solo con sedie e tavoli su cavalletti. Alcuni esponevano pamphlet, libri, manifesti, gadget, baschi neri con la pantera nell’atto di spiccare un salto e fotografie dei leader arrestati. Del centinaio di sedie per il pubblico la metà erano libere e cosi rimasero. I presenti erano tutti neri meno una manciata di bianchi con barba e baffi folti, occhialini, giacche di velluto con le tasche sformate da libri e giornali, pantaloni di fustagno, vistose sciarpe rosse. Se fossimo stati in Italia li avrei classificati dei trotskisti. Presi posto a metà sala vicino alla porta d’ingresso. La conferenza iniziò puntuale, ma in modo strano, poi scoprii che era la regola per motivi di sicurezza. La Brown non c’era e della sua assenza non fu data nessuna spiegazione, al suo posto arrivò un altro conferenziere con il volto seminascosto accompagnato da una guardia del corpo in giacca di pelle nera e fucile a pompa vistosamente esibito. Un attimo prima che cominciasse a parlare si sedette di fianco a me una ragazza di colore con un vestito rosso e un cappotto nero con il collo in velluto. Sembrava più una studentessa della middle class che una militante delle pantere nere. Era alta, magra e con i capelli afro. Di quello che stava esponendo il conferenziere non capivo molto, parlava veloce, si mangiava le parole, continuava a guardarsi intorno e usava uno slang da militante che la sala sembrava apprezzare.

Mi colpì la ripetizione della parola barbecue, sembrava che nella settimana precedente non avesse fatto altro che mangiare salsicce di porco. Vinsi la timidezza e chiesi spiegazioni alla mia vicina. Dapprima non mi dette retta, ma alla fine s’impietosì e mi tradusse in un inglese comprensibile i passaggi più importanti. Mi accorsi anche che nonostante fossi un bianco vestito come un dandy – era gennaio, faceva freddo, il mio cappotto era caldo e di boutique – il fatto che conoscessi molti dei nomi e delle circostanze di cui parlava l’oratore l’aveva piacevolmente impressionata. Scoprii che barbecue stava per scontro con la polizia con lancio di molotov e siccome i poliziotti erano chiamati pigs, le salsicce indicavano i poliziotti feriti.

Finita la conferenza, non era durata più di quaranta minuti, domande del pubblico comprese, la invitai a bere qualcosa. Declinò l’invito, ma io insistetti, era una pantera nera, era bella e io ero solo a New York. Alla fine quando fummo sul marciapiede della Broadway cedette con un sorrisino ironico. Fermai un taxi e mi feci portare in un locale alternativo sull’Ottava Street che conoscevo e dove avevo anche comprato alcuni joints. Arrivati mi chiese se ero sicuro di voler entrare, insistetti. Sorrise e mi seguì. Dentro i tavoli erano quasi tutti occupati, trovai un angolino libero e ci sedemmo. Nessuno ci venne a servire e lentamente il nostro tavolo si liberò. Mi accorsi di essere osservato. La ragazza nella penombra era molto bella e io mi sentivo un dongiovanni. Si chiamava Raechell, studiava farmacia. Dopo aver giocato per un po’ con un sottobicchiere Raechell si alzò di scatto e mi disse, andiamocene. La seguii seguito dallo sguardo degli avventori, tutti giovani e alternativi, come si diceva una volta. Fuori mi aggredì. Adesso stupido italiano sai cos’è il razzismo. Che cazzo vuoi da me. Stai cercando una nera da scopare? Vai sulla 42th, ne trovi quante ne vuoi! Ero stupito, tremavo d’indignazione e non sapevo che fare. Salimmo su un taxi e le dissi che la riaccompagnavo a casa. Abitava nell’Upper West Side dalle parti della 94th Street, era figlia di un medico. Il taxi mi costò una fortuna, ma in compenso riuscii a strappargli un appuntamento per cenare insieme il giorno dopo. Se accettò fu solo per vedere come sarebbe andata a finire e io raccolsi la sfida. Tramite la segretaria della galleria dove esponevo feci prenotare un tavolo per due alle nove da Elaine, non c’erano posti liberi, ma fecero un’eccezione per l’artista. Raechell si presentò all’appuntamento vestita di verde, aveva anche un accenno di tacco che la faceva sembrare più alta di me. Non mi chiese dove l’avrei portata e io non glielo dissi. Quando il taxi fermò davanti a Elaine sulla Second Avenue mi fulminò con lo sguardo, ma io feci finta di niente e la trascinai dentro fino al bar dove ordinai due Martini e riconfermai la mia prenotazione. Un capo sala tentò in tutti modi di spiegarmi che forse avevo sbagliato ristorante e che non c’era nessuna prenotazione a mio nome. Tenni duro e feci il tonto che non capiva. L’atteggiamento di Raechell era cambiato, adesso mi sorrideva e mi aveva preso sotto braccio. Alla fine trovarono un piccolo tavolo in un angolo di un corridoio tra due stanze e io feci di tutto per far durare più a lungo possibile la cena circondato da un paio di camerieri che non vedevano l’ora di cacciarci. Non ricordo cosa mangiammo a parte delle fragole con panna montata anche perché la mia ospite, dopo la sua parte di un fiasco di Chianti, si era acquietata e mi sorrideva con simpatia. La cena, che si pagava in contanti direttamente alla cassa dove sedeva Elaine, una signora di mezza età, dai lineamenti non certo eleganti, ingioiellata come una madonna e con qualche chilo di troppo, mi costò più di cento dollari e un ammiccamento. A Milano avrei pagato per la stessa cena non più di diecimila lire. Elaine – si chiamava Elaine Edna Kaufman – aveva capito quello che avevo fatto ed ebbi l’impressione che lo condividesse, era cresciuta nel Queens e nel Bronx ed era stata sposata ad un cuoco italiano, ma il gioco delle parti a New York ha le sue regole!

Con Raechell mi rividi diverse volte prima di ritornare in Italia. Passammo molto tempo a discutere di lotta di classe, divise con me il suo letto e mi presentò ai compagni della sua sezione sulla East Harlem in questo modo: Him is not a white, is an Italian!

Ancora oggi ne vado fiero.

Le salse pestate.

Tra le salse pestate la più popolare e ghiotta è il pesto alla genovese, impossibile da realizzare se non si abita in Liguria per gli specialissimi ingredienti che lo compongono, ciò non toglie che si possono realizzate molte di queste salse a patto di avere un buon olio extravergine d’oliva, del formaggio pecorino stagionato e del parmigiano reggiano. Con questi tre prodotti, delle erbe aromatiche fresche e un addensante come sono le farine preparate al momento di pinoli, mandorle, noci o altri semi le salse pestate si preparano in un attimo, basta un mortaio di marmo, un pestello di legno e un po’ di fantasia.

Le salse pestate sono, tra le salse fredde, tra le più antiche, se è corretta la tesi di quel grande amico delle culture materiali che è stato il geniale Raymond Dumay che colloca la loro origine all’inizio dell’era storica nelle città marinare, considerato che l’acqua di mare è stato il primo court bouillon

nel lungo cammino degli atti alimentari.