(E’ possibile scaricare il testo integrale in formato PDF da questo link: Corso Food-Design a.a. 2011-12)

La relazione “mangiatore-mangiato”.

L’atto di mangiare, in sé, è un atto vitale che concerne gli esseri viventi, dalla loro nascita alla loro morte. Tale atto è determinato dai bisogni e dai meccanismi biologici e fisiologici ma, come è evidente, non tutti mangiano allo stesso modo, né si mangiano le stesse cose. Dipende dal fatto che gli atti alimentari obbediscono a delle pulsioni sociali che non sono solamente biologiche o razionali, tanto che esse richiedono, per essere comprese, la confluenza di molte discipline.

Cominciamo con il considera la relazione dei due principali soggetti dell’atto alimentare: Colui che mangia e il mangiato.

In questa relazione colui che mangia è al centro di una cornice argomentativa (di un frame) in cui s’intrecciano dei contenuti cognitivi che provengono dalla biologia, dalla genetica, dalla psicologia, dalla sociologia e dalla storia.

_______________________

La nozione di frame, che possiamo anche tradurre con cornice metacomunicativa è un concetto che Erving Goffmam (1922-1989) riprese da Gregory Bateson (1904-1980), psichiatra e antropologo americano di origine inglese. Per Bateson il frame è uno schema interpretativo che conferisce un senso ad un flusso di eventi o di segnali. Con questo schema Bateson intendeva migliorare la comprensione del disagio psichico contestualizzandolo nella sue ragioni, invece di reprimerlo con i farmaci. Il frame è, nel contesto del nostro corso, ciò che produce l’ethos, vale a dire, tradotto nel discorso delle scienze sociali, una maniera di esistere e di agire collettivamente strutturata o, se si preferisce, il modo in cui un individuo e un gruppo sociale interpretano e interiorizzano le regole morali. Determinano il loro stile di vita. Queste cornici non collimano mai, ma si sovrappongono in modo significativo divenendo quello che chiamiamo costume. Per esempio, c’è una significativa differenza di costume tra coloro che sono vegetariani e coloro che sono onnivori e certamente questa differenza non si limita al mangiare o non mangiare una bistecca…

_______________________

Il mangiato, invece, non esiste di per sé, è piuttosto una categoria fenomenologia. Significa che si mangia solo ciò che appare mangiabile alla luce delle nostre abitudini alimentari che sono, quasi del tutto, abitudini acquisite.

Dobbiamo anche considerare che in questa relazione, tra colui che mangia e il mangiato, certi meccanismi, come sono quelli biologici e fisiologici, hanno un potere normativo, cioè, costituiscono delle pulsioni irrinunciabili, mentre il comportamento di colui che mangia, il modo, le cerimonie a cui ricorre sono essenzialmente dei fatti sociali. Come ha dimostrato l’analisi psico-analitica, già con la nascita l’uomo è immerso, attraverso il meccanismo della suzione, in una situazione nella quale è determinante e discriminante l’interazione sociale ed affettiva che vive.

L’alimentazione, in definitiva, è un atto sociale che coinvolge la nostra esistenza e la determina, e, proprio per questo, si arricchisce costantemente con l’esperienza e la conoscenza, dando vita a delle complesse rappresentazioni mentali.

Per considerare la struttura di questo atto sociale (e gli stretti legami con le forme più generali della socialità) si deve cominciare con l’osservare che, il patrimonio genetico della specie determina un certo numero di tratti specifici che sono propri della condizione umana.

Le caratteristiche del nostro metabolismo, per esempio, mettono in luce due fatti importanti, che l’uomo è diventato un onnivoro e che possiede delle particolarità che lo distinguono radicalmente da tutte le altre specie viventi.

Com’è oramai convenuto l’uomo si è distaccato dal ramo delle scimmie antropomorfe tra i sei e i quattro milioni di anni fa. Allora era giocoforza vegetariano, come lo sono ancora in parte gli scimpanzé e i bonobo. Successivamente, l’abilità manuale acquisita nell’uccidere per mezzo di strumenti di offesa produrranno una risposta culturale che corrisponde anche ad un vantaggio economico e l’uomo si trasformo in un carnivoro.

L’impulso alla stanzialità e l’abilità all’adattamento all’habitat svilupperanno in seguito dei modelli diversi di onnivoricità che hanno come punto di partenza la condizione del “cacciatore-raccoglitore”. Questo passaggio all’onnivoricità ha poi determinato alcuni comportamenti coattivi sul piano nutrizionale, anche questi acquisiti culturalmente, come quello di dover mangiare degli alimenti diversi per poter accedere a certe sostanze indispensabili alla vita, che non siamo in grado di produrre con il nostro organismo o che, si può presumere, non siamo più in grado di produrre in modo autonomo, come per esempio si ritiene la vitamina C, a differenza dei felini.

Dalla condizione di onnivori è successivamente derivato un incremento della capacità adattativa, in rapporto alle risorse disponibili e alla messa in opera di certi comportamenti, che non tutte le specie animali possiedono. Un esempio limite è quello del panda, che si nutre soltanto di germogli freschi di bambù. Una strategia alimentare talmente specializzata d’averlo messo a rischio di estinzione.

Ricordiamo che, accanto al patrimonio genetico, la specie uomo ha sviluppato anche un grande patrimonio culturale, costituito dall’insieme delle credenze, dei comportamenti, delle attitudini e delle pratiche messe in atto dagli individui e maturate nelle comunità di origine.

La complessità delle forme culturali, specifiche della specie umana, non può essere trasmessa che attraverso l’apprendimento, ed esse rappresentano un ingente patrimonio che si evolve e si modifica nel tempo.

Con le forme culturali gli individui sono in grado sia di costruirsi un’appartenenza comune che di differenziarsi dagli altri gruppi umani. Nel caso degli atti alimentari va considerato che la cultura gioca un ruolo determinante fin dalla nascita, perché è in funzione di essa che gli adulti adottano le pratiche alimentari ed educative del bambino ed è sempre in funzione di essa che ne modellano le risposte.

Ma torniamo al ruolo dell’apprendimento.

Come dicono i sociologi l’essere umano è programmato per apprendere e, nel caso specifico degli atti e delle pratiche alimentari, l’apprendimento gioca un ruolo capitale nel suo sviluppo. Quando nasce, infatti, l’uomo non è in grado di nutrirsi se non attraverso l’assunzione di prodotti lattei e preferibilmente zuccherati. Al di là di questa iniziale programmazione, che deriva dal nostro patrimonio genetico, tutto il resto è dovuto all’apprendimento, cioè all’utilizzo delle capacità sensoriali e all’acquisizione di quelle che i francesi chiamano les manières de table.

In breve, tutti gli esseri viventi mangiano, l’uomo cucina, cucinando produce cultura e concorre alla costruzione di quelle istituzioni che gli garantiscono una certa stabilità culturale, soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio nel tempo delle comunità nomadiche. È questo il motivo che fa ancora oggi della cucina ebraica un grande elemento della tradizione, così come lo è stata ieri degli uomini del deserto.

Le ricerche effettuate sul comportamento alimentare dei neonati hanno poi messo in luce che il loro apprendimento è molto precoce. Gli apparati sensoriali, in particolare quelli gustativi ed olfattivi, cominciano a funzionare già in utero, cioè dal quarto mese circa dal momento del concepimento.

Queste forme di apprendimento, va da sé, sono molto rozze e non possiedono un significato coerente, riguardano specialmente la percezione del dolce, dell’acido e di alcuni specifici aromi, tra cui, curiosamente, spicca quello del limone o, meglio, dell’acido citrico.

Nell’analisi fenomenologia dei comportamenti alimentari c’è anche da considerare una circostanza che li complica notevolmente, nonostante sul piano sensoriale le sensazioni legate al gusto e all’odorato siano molto importanti, noi non possiamo sapere ciò che prova l’Altro se non attraverso quello che dice o, meglio, che è capace di esprimere.

Così, il trattamento cognitivo delle informazioni sensoriali ha bisogno di un apprendimento che si dispiega su diversi fronti, non da ultimo, quello dell’adozione di un vocabolario di convenzioni sociali e culturali agite all’interno di una stessa cornice metacomunicativa.

Per quanto riguarda il gusto e l’odorato non esiste per l’uomo una scala di grandezza della loro intensità iscritta nell’organismo, diciamo che è l’esperienza che lo insegna, assaggiando e confrontando gli alimenti.

La frazione d’intensità, vale a dire, della stimolazione necessaria per apprezzare queste esperienze, varia da individuo ad individuo e nello stesso individuo in rapporto all’età, allo stato di salute, alle condizioni oggettive di vita, alla cultura. In genere, questo apprendimento implica il ricorso ad una scala di valutazione personale il più delle volte memorizzata. In tutti i casi, malgrado le grandi differenze che sussistono tra gli individui, differenze che sono accresciute anche dalle diverse esperienze culturali e dalla contingenza della vita materiale, esiste quella che possiamo chiamare una sorta di consenso che caratterizza il gusto di una comunità.

Questo consenso, nella forma di un apprendimento, ha un’origine culturale, deriva dalle abitudini della comunità in questione e contribuisce alla creazione della sua identità sociale.

Ne consegue, per esempio, che noi tutti riconosciamo certi alimenti come “nostri”, come “loro” o degli “altri”.

_______________________

La stessa radice etimologica, nelle espressioni di odio e odore, sottolinea l’importanza dell’odore nella formazione della sociabilità.

_______________________

Nel contesto degli atti alimentari la sensazione è il primo passo della scala che porta al messaggio sensoriale.

La sensazione rappresenta tecnicamente l’impressione che si riceve per l’intermediazione dei sensi.

Possiamo definirla un fatto psico-fisiologico elementare proprio degli organismi superiori, il risultato dell’azione di un eccitante su un recettore sensoriale (organi del senso, muscoli, viscere…) che per l’intermediazione dei nervi trasmette l’eccitazione ad un centro nervoso.

La soglia di sensazione, invece, è un concetto psicofisico che corrisponde alla quantità minima di eccitazione necessaria per dare luogo ad una sensazione minima in un dato ambito.

Non va confusa con la soglia differenziale, un concetto sviluppato dallo psicologo tedesco Gustav Fechner (1801-1887), che rinvia all’aumento o alla diminuzione dell’intensità necessaria ad una eccitazione perché la sensazione passi ad un grado superiore o inferiore d’intensità.

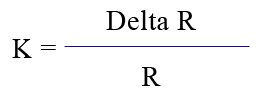

A questo proposito, la legge di Weber afferma che la soglia differenziale è proporzionata all’intensità iniziale dell’eccitazione.

_______________________

Wilhelm Weber, medico tedesco, nel 1834 stabilì che la soglia differenziale (deltaR) di ciascun stimolo è una frazione (o, proporzione) costante (K) dell’intensità dello stimolo iniziale R , esprimibile secondo la formula:

_______________________

Tornando al messaggio sensoriale il suo significato si acquisisce con l’apprendimento, con la ripetizione e con le associazioni che si fanno intorno ad esso.

Quella che invece chiamiamo la percezione gustativa si costruisce attraverso la ripetizione delle esperienze e l’assemblaggio dei diversi messaggi in un dato significativo, che dovrà essere memorizzato dalla coscienza. Come lavoro di formazione delle categorie, la percezione gustativa è, probabilmente, uno degli elementi più importanti che intervengono nelle pratiche alimentari, mettendo in gioco il chi mangia con il mangiato.

Torniamo al neonato, sappiamo che preferisce i sapori dolci. Occorre aggiungere che questa predilezione va di pari con il rifiuto del sapore amaro. Questo schema si ritrova anche nella stragrande maggioranza delle specie animali, soprattutto tra i mammiferi.

Nell’animale culturale chiamato uomo non c’è solo una propensione al consumo di alimenti dolci, ma anche che non c’è un rigetto a priori di tutti quelli amari.

Come è facile constatare, se pensiamo alle nostre esperienze soggettive, l’accettazione di un nuovo alimento si elabora con l’apprendimento e questo è soprattutto legato all’osservazione. È osservando gli altri che un individuo si sente invitato ad imitare e ad apprendere ad imitare.

Un esempio significativo, nell’ambito del gusto, è l’accettazione del piccante. Sappiamo che il piccante è sgradevole e dovrebbe indurci ad evitarlo. Ciò non toglie che esso sia largamente presente in molte cucine nel mondo.

L’apprendimento può anche avvenire per emulazione di ciò che avviene nell’ambiente, è un fenomeno che si osserva fin dalla più piccola età e prosegue nella vita adulta. Questo apprendimento è poi avvantaggiato dalla familiarità con l’alimento, nel senso che un alimento conosciuto, anche se non lo si è mai consumato, è preferibile ad uno totalmente sconosciuto.

Un altro ruolo importante è giocato dall’ambiente, i bambini sono molto attenti a ciò che consumano gli adulti e a come ne parlano, è provato, come tutti i genitori sanno, che una presentazione calorosa ed entusiasta di un alimento ha un grande potere persuasivo. Si è anche costatato che gli alimenti della prima infanzia possono generare degli imprinting alimentari legati al colore e alla consistenza che possiedono.

Siccome questo colore frequentemente è una variazione del beige, se ne è dedotto che la resistenza dei bambini a mangiare verdure dipende dall’estraneità dei verdi rispetto alle loro abitudini alimentari costruite prima sul latte e poi sugli omogeneizzati.

Possiamo a questo punto enunciare due lemmi.

Il primo afferma che le condotte alimentari – sia personali che collettive – giocano un importante ruolo nei processi di socializzazione e nella creazione delle identità culturali. Il secondo afferma che, nel campo delle pratiche alimentari, l’acquisito è di gran lunga più importante dell’innato.

Passiamo, adesso, al mangiato e interroghiamoci su che cos’è un alimento? La risposta più ovvia è: Tutto ciò che si mangia. Possiamo aggiungere, che apporta delle sostanze nutritive all’organismo, che risponde a certi criteri di sicurezza e di igiene, che da piacere. Ciò è sostanzialmente vero, ma non è tutto. Infatti, ciascuna comunità o gruppo non consuma che una piccola parte di tutto ciò che è commestibile. I casi sono numerosi. In quasi tutte le culture ci sono delle interdizioni culturali e religiose. Per fare degli esempi che tutti conoscono pensiamo alla proibizione di consumare la carne di maiale presso gli arabi e gli ebrei o la carne bovina presso gli indiani. Oppure al fatto che i latini mangiano carne di cavallo e rane, che non sono considerati appetibili in Inghilterra o negli Stati Uniti. Che i russi fanno inorridire gli inglesi, mangiando le volpi. Che i vietnamiti e i cinesi, mangiando i cani e le scimmie, fanno inorridire gli occidentali. Si possono anche fare esempi più esotici, perché c’è chi mangia le meduse, i topi, i serpenti, certe famiglie d’insetti o di larve, che hanno il merito di essere ricche di proteine, le tartarughe, le balene, i delfini. Tutti questi animali, in pratica, sono degli alimenti per certuni e un abomina per altri, e lasciando stare i vegetali, le alghe, certi frutti, le muffe e i funghi.

_______________________

Inciso.

Verosimilmente è un fattore economico che ha interdetto all’Islam il consumo della carne di maiale e del vino, esattamente come lo è il divieto di consumare carne bovina in India o, nel medioevo cristiano, di mangiare carne di cavallo. Del resto, il Corano promette ai fedeli fiumi incorruttibili d’acqua, di latte, di miele e di vino. Sentieri alla rovescia, rispettivamente, della vita, del nutrimento, della dolce saggezza e della conoscenza divina. In ogni epoca e sotto ogni latitudine, le argomentazioni economiche hanno sempre esercitato un dominio sulla politica o le convinzioni spirituali. Non fa eccezione il destino del maiale, che s’inscrive in uno dei tanti conflitti nella storia del progresso, quella tra la campagna e la città per il predominio dei loro interessi. C’è stato un momento nelle cronache della fame in cui l’allevamento diffuso di questo animale era divenuto pregiudiziale al controllo che la politica esercitava sull’individuo e sull’esercizio del potere economico derivato dal controllo dei mercati alimentari, anche in considerazione della sua dieta integrata con gli stessi cereali della dieta umana. Centralizzando l’ammasso del grano e proibendo l’uso del lardo, in favore dell’olio d’oliva, più facile da commercializzare, si spezzò l’indipendenza delle comunità di campagna che vivevano, oltre che sulla coltivazione dei cereali, sul consumo del sangue, del latte e delle carni. C’è poi la questione del nomadismo, tipico delle regioni aride ed ostile a un animale che non cammina, così distante dal modo di vivere dei beduini e così vicino alle culture stanziali. Nell’ambito di queste condizioni era inevitabile che gli stili di vita finissero per diventare distintivi. L’allevamento del maiale per gli ebrei e i mussulmani diventò così la metafora di un cambiamento che poteva, per la sua radicalità, degenerare nel dramma, inscritto nell’ambito di un’economia dove l’erba spontanea e i vasti territori abitati dal nulla garantivano un equilibrio tribale. Di più, c’è da considerare come dietro la stanzialità baluginava una tragica concorrenza tra due mammiferi onnivori, con l’aggravante, per uno dei due, di non produrre latte o lana, di non tirare un carro, di non poter essere montato. Fa eccezione in questa storia la Cina, dove i poteri centrali hanno sempre preferito politiche improntate al lasser faire, ma si deve considerare che nelle uniche zone irrigate del Medio Oriente si coltivavano soprattutto datteri, fatta esclusione un tempo per la Siria, la madre dei cereali. In breve, oltre all’influenza della cultura ebraica sulle norme alimentari islamiche, le ragioni dell’interdizione della carne di maiale sono più vicine a quelle di un usurante scontro politico-economico che a quelle dell’etica religiosa.

Nella religione ebraica Dio non si spiega mai con i suoi figli, né direttamente, né con i suoi profeti, “il-così-è-perché-dev’essere” non ha né una causa né una logica, ma appare come una rappresentazione del nome della legge, la cui ragione è essenzialmente il limite, la mutilazione del godimento che”la” esalta.

_______________________

Tra gli uomini, il consumo di un alimento non è sempre il frutto di un processo razionale o di una scelta imposta esclusivamente da un imperativo economico e non è sufficiente che un prodotto sia biologicamente assimilabile per l’organismo perché sia accettato sul piano culturale.

In pratica, sia considerato un cibo. Imparare a mangiare significa apprendere a riconoscere la cornice argomentativa entro la quale i prodotti sono accettati e considerati come commestibili.

Questa cornice argomentativa, questo repertorio culturale ha, per gli individui, dei punti in comune, ma anche dei punti di divergenza.

Imparare a ri-conoscere un repertorio alimentare significa anche socializzare. È come apprendere una lingua per poter comunicare meglio.

A questo proposito osserviamo che da tempo l’antropologia e le scienze sociali riconoscono che il ruolo dell’alimentazione e della cucina è simile a quello del linguaggio, di creare uno spazio comune di comunicazione. Spazio che può essere più o meno ampio, profondo e intrecciato da riti e da cerimonie.

Gli atti alimentari, come la lingua parlata, permettono di costruire dei legami di appartenenza e, per conseguenza, di classe e di distinzione sociale.

_______________________

La distinzione nelle scienze sociali identifica il segnale destinato a far riconoscere immediatamente l’appartenenza di un individuo ad un gruppo generalmente considerato come superiore. Più in generale, essa descrive le maniere di essere e i fatti socialmente determinati, cioè, gli “habitus” e li riassume negli stili di vita. Rimandiamo su questo tema a:

Pierre Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna 1983 (L’edizione francese è del 1969). Bourdieu attribuisce una grande importanza alla capacità degli attori sociali – in una posizione di dominazione, come sono le élite – d’imporre la loro produzione culturale, simbolica e materiale nella costituzione dei rapporti sociali dominanti. In questo contesto egli elaborò il concetto di violenza simbolica.

_______________________

Il problema, dunque, è riconoscere l’identità del mangiato, per la quale ha una grande importanza il concetto di gusto. Gusto è un’espressione polisemica, nel linguaggio comune significa una sensazione connessa ad un insieme di proprietà. Nell’ambito alimentare, per metonimia, indica il sapore stesso, acido, amaro, zuccherato, salato. Gusto è anche sinonimo di appetito.

Questa sensazione sul piano cognitivo, può essere abbastanza facilmente identificata, nominata, padroneggiata ed è per questo che noi apprendiamo fin dalla più piccola età a nominare i sapori e a riconoscere gli alimenti. Sul piano affettivo, invece, questa sensazione richiama, anche nostro malgrado, il piacere o il disgusto.

_______________________

Prima di procedere fermiamoci sull’espressione di self, un’espressione con la quale nella lingua inglese si identifica l’identità dell’individuo nelle relazioni face to face. È un concetto molto usato in psicologia e in psicanalisi, da cui è stato mediato. Didier Anzieu, un decano della psicoanalisi francese, a questo proposito, ha scritto una quindicina d’anni fa un libro sui confini del self, intitolato, Le moi–peau, (L’io-pelle). Perché è importante la nozione di self? Perché gioca un ruolo decisivo nel rapporto che noi abbiamo con il nostro corpo e il corpo degli altri. Il self caratterizza anche il modo con cui noi percepiamo la sostanza corporale con la quale siamo fatti e che non si limita a un po’ d’acqua, lipidi, aminoacidi, eccetera. La nostra esperienza della vita quotidiana ci dice che la percezione della nostra sostanza corporale cambia di contenuto davanti ai nostri occhi quando supera i limiti del self. In questo modo il self si è rivelato un concetto molto importante per studiare il gusto e il disgusto e il modo di percepire la prossimità con gli altri.

Facciamo qualche esempio. Non abbiamo disgusto della saliva che si trova nella nostra bocca, ma se la raccogliamo in un bicchiere molto difficilmente riusciremo a rimetterla in bocca e inghiottirla. Questo perché quando le nostre secrezioni superano il limite del nostro io–pelle ci diventano estranee, e simmetricamente, quelle degli altri ci provocano disgusto più si avvicinano a noi. É come se le vivessimo in modo intrusivo, è come se dovessimo difenderci da esse.

La stessa cosa si può dire per il sangue, a noi non da fastidio succhiare il nostro sangue, che esce da un dito ferito affettando del pane, ma se questo sangue lo raccogliamo con una garza, difficilmente avremmo il coraggio di succhiarla. Di contro, il self diventa tollerante con le relazioni di vicinanza derivate da un’attrazione emotiva. Nelle relazioni intime il self diventa, di fatto, un acceleratore dell’intimità, come nel caso della saliva del bambino che non è ripugnante agli occhi della madre, così come non lo sono le secrezioni dei partner sessuali, ma che tornano ad esserlo se l’intimità viene spezzata, non importa come.

Con il self, tra l’altro si possono spiegare anche molti dei meccanismi del feticismo, che trasformano la distanza e la familiarità degli oggetti che appartengono al soggetto amato. In questo senso l’intimità come la tenerezza contaminano positivamente gli oggetti avvicinandoli, esattamente come il disgusto li allontana.

Qui, c’è un altro tema che si affaccia, è quello della contaminazione che insieme alle tesi sul pensiero magico sono state l’oggetto di studio di un grande antropologo inglese in un’opera famosa: Il ramo d’oro, di James (George) Frazer (1854-1941).

La nozione di self, infine, serve anche a completare il paradigma della prossemica, intesa come quel capitolo della semiologia che studia il linguaggio del comportamento umano (gesti, posizioni, distanze, posture) dal punto di vista dei processi comunicativi.

_______________________

Per ritornare in argomento nell’ambito del gusto dei prodotti alimentari il problema della sensazione si presenta più complesso che altrove. Nella sua valutazione intervengono, oltre al senso proprio del gusto, l’olfatto, la percezione termica e la stereognosia boccale.

Vale a dire la percezione del volume, della textures, della visione e dell’ascolto di ciò che si sta mangiando, perché molti alimenti hanno anche un suono e una voce, com’è il caso di quelli che si sgranocchiano, come i pop corn.

_______________________

Inciso.

A Strasburgo, in Alsazia, c’è un’antica salsiccia affumicata – risale al 1500 – che si chiama knack. Il suo nome deriva dal rumore della pelle quando la si morde e si rompe. In tedesco è knacken. Gli specialisti del Gruyère hanno l’abitudine di “suonare” il formaggio per capire la dimensione e la struttura dei suoi buchi, che sono la sua specialità. In Italia, in Spagna e in genere nel bacino del Mediterraneo la maturazione delle angurie e dei meloni si prova facendoli “scrocchiare” e percuotendoli con le nocche. La marmitta ci ricorda che le zuppe borbottano e profumano. I francesi dicono che i fondi e le salse fanno la gargote, cioè, gorgogliano. Da qui il nome di gargote ai ristoranti dove si spende poco e si mangia male. In natura le mele mature crocchiano quando si mordono. I francesi dicono “croquez la pomme!” crocchiano come i buoni peperoni o le patatine fritte. Lo schiocco del tappo che esce dalla bottiglia invita ad alzare i bicchieri e a bere. Le allitterazioni nel mondo alimentare sono numerose. Da croccante a crunchy a crispy. Ne parlò per la prima volta Roland Barthes in un articolo intitolato, “Pour une psychosociologie de l’alimentation contemporaine”, pubblicato nel 1961 su un numero di Annales.

Barthes parte dalla baguette che per essere fresca deve essere croccante e profumata e mostra la complessità del concetto di craquant, croustillant e di croquant.

Il marketing alimentare presta molta attenzione al croccante. Per esempio, i cereali che si usano per la prima colazione devono restare croccanti quando si mangiano e contrapporsi alla dolcezza del latte. Nell’immaginario alimentare il croccante può trasformarsi in rammollito solo se si ritiene che così il cibo migliora. Ma è un passaggio raro, perché il croccante si associa ad un’immagine positiva di leggerezza e di appetibilità di un cibo. Ricordiamo, infine, che il marketing ha inventato l’espressione di crunch per amalgamare il croccante al colore e alla sensazione di freschezza.

Crunch è un’espressione di franglais, come si chiama quel linguaggio che mescola le parole francesi con quelle inglesi.

Questo rumore dei cibi appare in contraddizione con il tacere a tavola, una regola di galateo religiosa prima e borghese dopo. Ma non è sempre così. A parte il mangiare rumorosamente la zuppa per sottolineare che la si apprezza, come fanno i cinesi, si è scoperto che il brusio dei ristoranti concilia la convivialità. Del resto, da tempo, i pranzi di gala sono accompagnati dalla musica. Naturalmente, negli atti alimentari, le regole della conversazione, un tempo ferree, sono oggi molto allentate, ma non per questo meno importanti quando la convivialità diventa una forma diplomatica o politica di relazione.

_______________________

Per tornare in argomento ciascuna di queste modalità sensoriali apporta delle informazioni sull’alimento e la loro risultanza, che noi chiamiamo sinestesia, ci permette di caratterizzare l’alimento nella sua totalità.

Il senso stereognostico è la facoltà di riconoscere la forma degli oggetti. La sinestesia è la capacità di connettere le sensazioni integrandole l’una all’altra.

Va rilevato che la sinestesia ha una grossa componente soggettiva che deriva dall’acuità sensoriale specifica degli individui e dalle loro esperienze anteriori. Queste esperienze riguardano sia le conseguenze somatiche delle consumazioni, senso di sazietà, di piacevolezza, di pesantezza digestiva, che gli aspetti affettivi del contesto sociale in cui avviene la consumazione.

A questo proposito è importante sottolineare il ruolo giocato dalla memoria, sia quella esplicita che quella implicita, costituita dalle tracce mnemoniche che si agitano nell’inconscio dell’individuo. L’episodio famoso della madeleine di Marcel Proust, prima ancora di un’invenzione letteraria è una perfetta illustrazione di come agisce la memoria implicita. Qual era l’obiettivo di Proust? Trasformare un semplice riferimento metaforico legato ad un atto alimentare in una figura stilistica. A questo proposito Roland Barthes ha notato che il dettaglio alimentare in letteratura tende sempre ad eccedere il significato per diventare un supplemento (enigmatico) di senso.

Va osservato che stiamo parlando di fenomeni relativi al mondo occidentale e, in particolare, di coloro che in questo mondo vivono nell’abbondanza mercantile o, se si preferisce, possono accedere a forme di consumo elaborate. Per questo mondo il mangiato non è solo un nutrimento per vivere e il colui che mangia è in genere un soggetto che può scegliere.

In questo contesto quali sono gli elementi che guidano le scelte?

Le componenti fisiologiche del piacere provocate dall’alimento e le componenti gustative apprese socialmente ed individualmente agiscono in ogni istante, così, non c’è molto margine negli atti alimentari per gli alimenti che non hanno un’identità.

Per chi mangia c’è solo un problema, conoscere gli elementi contestuali che gli permettono di scegliere il mangiato da un punto di vista edonico, cioè, del massimo piacere?

Perché è su questi indici che nel tempo si costruisce l’identità del mangiato. In pratica, un primo indice è fornito dal colore degli alimenti. Chi mangia è abituato a riconoscere d’acchito gli alimenti che sceglie. A questo proposito ci sono dei tests, resi spesso popolari dai mass-media, che hanno dimostrato come il colore può arrivare a far apparire o più saporiti o più indigesti certi cibi.

A parte ciò, gli aspetti organolettici non sono i soli in gioco. Le scelte non sono mai razionali.

Gli alimenti sono sempre circondati di qualità e di difetti. Di virtù e di poteri. In breve sono assediati da tutta una serie di attributi magici. Così, nell’immaginario popolare, s’istallano anche gli stereotipi e i pregiudizi, la carota rende amabili, la carne rossa aggressivi. Mangiare in bianco, poi, è tra le illusioni la più paradossale, come se lo stomaco riconoscesse i colori invece dei grassi del burro e dei formaggi. In realtà, ancora una volta e la psicologia a spiegarcelo, il bianco ricorda la dieta lattea della nostra infanzia, attenua l’ansia che prende allo stomaco e ci purifica.

Si può dire, in sostanza, che gli alimenti ci appaiono in funzione delle idee che uno si è fatto delle loro virtù, tanto che si può parlare di una identità ideale del mangiato.

C’è un’intera letteratura sulle virtù dei brodi ristoratori che attraversa l’Ottocento, brodi che oggi ci appaiono disgustosi con i loro occhi gialli di grasso… Era la stagione delle acque benefiche e salvifiche, delle città termali, delle piscine trasformate in una terapia psichiatrica…

Nel complesso l’Ottocento, nonostante i progressi positivi delle scienze e della fisica, appare permeato dal fascino barocco dei fluidi, dalle condense bianchicce e nebbiose degli alambicchi, dalla natura metafisica delle essenze, dalle intemperanze della “grascia”, del piacere del masticare.

Si riteneva che le qualità motrici del corpo umano nascessero dagli umori e si trasformassero in forza muscolare. La parola d’ordine era una sola, ci vuole più carne. Un alimento che assecondava l’edonismo un po’ rozzo dei nuovi padroni del mondo che aspiravano alle virtù della bonne chère scambiata per la douceur de vivre.

La gastrosofia romantica dell’alimentazione, che identificava nel mondo rurale e contadino un universo ideale, è adesso considerata una predicazione pericolosa e malsana, troppi amidi, troppi vegetali, le fibre fanno volume, imbarazzano, esattamente come imbarazza la castità, in un secolo che ha preteso di confrontarsi con la perversione. L’epoca vittoriana era ossessionata dalla sessualità esattamente come la nostra dalla privacy. Alla resa dei conti l’ordine fisiologico doveva rispecchiare l’ordine politico-economico dominante come se fosse uno stile di vita.

Questa svolta scientifica, a cavallo tra igiene ed economia, che investe la nutrizione e ricama con l’unto dei suoi intingoli metafisici gli incubi delle fami metropolitane, ha i suoi prodromi nel diciottesimo secolo, con la scoperta delle gelatine e le ricerche di laboratorio sui “succhi nutritivi”. La fisiologia era allora convinta del principio dell’unicità nutritiva, da raggiungere con la gestione e la trasformazione degli alimenti. Un sogno fin troppo prossimo alle chimere dell’alchimia per poter apparire credibile, ciononostante molti s’industriarono ad identificare questa sostanza nella forma della gelatina, che più tardi si rivelerà ricca di aminoacidi essenziali, a causa della sua natura mucosa. È il trionfo dell’apparenza e del potere suggestivo delle descrizioni razionali. Gli alimenti sono farinosi, mucillaginosi, zuccherati, acidi, oleosi o grassi, caseosi, gelatinosi, albuminosi e fibrosi.

Nasce la sperimentazione sugli animali, le prime vittime sventrate dimostrano che il consumo di sostanze azotate è indispensabile alla vita. Dopo che si riuscì a ridurle a degli albuminoidi presero il nome di proteine. Successivamente si arrivò alla distinzione tra protidi, lipidi e glucidi. La base essenziale dell’alimentazione ideale dei mammiferi era gettata, la costituivano tre gruppi di sostanze ben distinte, le materie albuminose, quelle grasse e i saccaroidi.

Spetterà al barone Justus von Liebig, titolare della cattedra di chimica a Giessen e imprenditore fortunato nel Sud America, sottolineare l’importanza degli elementi azotati nella formazione della carne, li chiamerà, poeticamente, gli elementi plastici della nutrizione, da non confondere con gli alimenti respiratori, quelli che si bruciano, fonti di calore e di energie.

L’euforia neo-liberista del secolo travolge anche l’alimentazione, l’analisi sensoriale e il gusto non interessano più di tanto, tutto diventa una questione di valore, il valore classifica, costruisce gerarchie e la chimica sperimentale consente di costruire liste di alimenti che rivelano le loro capacità energetiche.

Le calorie diventano, in nome della combustione, il principio nutritivo del sangue, con esse il corpo umano si garantisce il calore costante e, per conseguenza, il funzionamento degli organi e la vita dei tessuti. Un altro esito dei loro processi di valorizzazione è l’interscambiabilità e la combinatorietà, a peso uguale tanto da tanto. Il grasso fornisce tre volte più calore delle fecole e sei volte di più delle sostanze ricche di albuminoidi. Per gli scettici ci sono gli esperimenti di laboratorio. Si brucia di tutto e si misura tutto. In questi esperimenti il cibo ideale, quello che tutti prendono in considerazione per i raffronti è la carne rossa, il pollame, infatti, è anemico, meglio, nel caso, le viscide e pesanti carni della selvaggina.

È una corsa a chi stabilisce prima e con prove inoppugnabili la quantità ideale per un uomo tipo in un regime di clima temperato. A circa trecentocinquanta grammi di un buon manzo basta aggiungere un chilo di pane e due litri d’acqua. L’analisi chimica, su questo punto, è perentoria. Dal lungo elenco degli alimenti analizzati emerge l’inutilità o lo scarso valore energetico di molti di essi, come la frutta, i legumi, gli aromi e le spezie. Ai maestri di scuola si distribuirono analisi, tabelle e conclusioni, un’alimentazione carnea e un po’ di ginnastica svedese sui quadrati avrebbero fanno miracoli a livello antropometrico.

Gli erbaggi, in genere, non avevano che un ruolo ausiliario, consentono di variare la forma e i sapori delle preparazioni alimentari e, in subordine, ci permettono di ingurgitare dei liquidi e dei sali minerali. Quanto alla frutta. Carl Anton Ewald, fondatore della Berlin klinische Wochenschrift, è perentorio. Anche se ispira fiducia dal punto di vista della salute ed anche se in qualche caso è adatta a variare la dieta, non deve farci dimenticare che le sue sostanze nutritive sono inquinate dalla dovizia dei principi acidi in essa contenuta.

Il giudizio sulle spezie è più conciliante, non servono a nulla, ma possono giocare un ruolo positivo sul sistema nervoso, meglio, possono attenuare la ripugnanza per certe preparazioni cucinarie, peccato che molte di esse riscaldino.

Sul clima gastrosofico della prima parte dell’Ottocento c’è un libro che vale la pena di leggere, Si tratta di uno dei romanzi sociali di Eugène Sue (1804-1857), I sette peccati capitali. Precisamente il capitolo dedicato alla “gola”. Se piace si può poi passare al suo capolavoro. I misteri di Parigi.

_______________________

Torniamo in argomento. Esiste una identità ideale del mangiato con la quale spesso si contribuisce a distinguere, e in seguito vedremo il perché, gli alimenti destinati a dei gruppi o a degli aggregati sociali particolari: i bambini, gli anziani, le donna incinta, gli sportivi, gli italiani, gli stranieri, eccetera. In altri termini queste identità del mangiato concorrono a formare delle categorie consensuali, definite culturalmente ed utili a disegnare le strategie di mercato. Sono distinzioni che si apprendono nella giovane età e che ci servono in età adulta da modelli.

Nei bambini i gusti pronunciati e decisi sono considerati “cibi da grandi”, in questo senso hanno un forte imprinting nella formazione del gusto.

In quasi tutte le culture, però, una categoria ideale è quella che concerne l’autenticità dei prodotti.

Che significa autentico? Nell’accezione comune significa vero. Ma che cos’è un alimento vero?

Chi ne stabilisce l’autenticità? Come si può costatare è un problema di costume sociale che rinvia a delle specifiche costruzioni culturali.

In linea generale possiamo dire che gli atti alimentari sono multi determinati e che, quello che più conta di essi, deriva da come sono percepite, da una parte, l’identità di chi mangia, costruita attraverso l’interazione di certi determinismi biologici e di apprendimenti sociali. Dall’altra, l’identità del cosa è mangiato, costruita sull’esperienza e, soprattutto, sui criteri e le norme apprese da chi mangia.

Queste due identità s’incrociano sul piano della rappresentazione e danno vita ad un vero e proprio teatro della vita corrente modellando gli stili di vita e i processi cerimoniali che hanno ha fondamento l’atto alimentare. Naturalmente la frontiera tra le figure che queste due identità generano è difficile da tracciare ed è molto complessa, anche perché è la conseguenza di certi fattori razionali e irrazionali della conoscenza. Va anche aggiunto che queste due identità si muovono nel tempo storico senza una logica apparente. A complicare maggiormente la relazione del colui che mangia e del mangiato ci sono altri due aspetti che meritano di essere sottolineati, anche per l’importanza sociale che rivestono e che avranno nel nostro futuro.

La molteplicità sempre più complessa dei modelli sociali e degli stili di vita in una società globalizzata. L’accelerazione sempre più spinta alla trasformazione dei criteri di riferimento per apprendere a mangiare.

Nel primo caso, questa molteplicità dei modelli sociali e degli stili di vita agisce soprattutto sulla popolazione giovanile che non ha più davanti a sé, come riferimento culturale, il solo ambito familiare, ma prima di tutto quello del mondo della pubblicità e delle varie istituzioni che lo gestiscono, la scuola materna, l’asilo, le mense scolastiche e quelle dei campus universitari.

Il problema di una mancata armonizzazione dei modelli sociali fa si che ancora oggi, in Italia, nelle refezioni scolastiche si arriva in molti casi a buttare fino al quaranta per cento per cibo preparato.

Va anche notato che la circolazione delle informazioni, dei prodotti alimentari e dei modelli culturali agisce sull’intera società moltiplicando in essa le spinte emulative intorno agli stili di vita delle classi agiate e dei loro consumi ostentativi, come sono gli alimenti di lusso o certe classi di bevande. Tipico è il caso del vino, di cui diminuisce costantemente il consumo pro-capite di quelli sfusi ed aumenta quello – sia pure in maniera molto minore, soprattutto a causa del prezzo – dei prodotti di “cantina”.

_______________________

Le definizioni di classe agiata e di consumi ostentativi sono di Thorstein Veblen (1857-1929).

Veblen è un economista e un sociologo americano di origine scandinava. I suoi testi sono molto caustici nei confronti di quelle classi che sono al riparo dai problemi economici – le classi agiate – e che Veblen accusa di muoversi spinte solo dalla vanità e dai desideri di beni costosi. Classi che ostentano la loro ricchezza per distinguersi dagli altri, anche quando questa ostentazione è paradossale, come nel caso dell’ozio, di cui si vantano per sottolineare la loro libertà dal lavoro.

Il suo libro più famoso è intitolato, Theory of the Leisure Class (La teoria della classe agiata), uscito nel 1899. Un esempio della sua ironia la possiamo cogliere nella sua teoria sui tessuti lucidi. Egli scrive che i ricchi amano i cappelli lucidi perché servono loro a mostrare che ne hanno sempre di nuovi, mentre disapprovano la stoffa dei pantaloni quando è lucida, perché portano i pantaloni lucidi (cioè, lisi) coloro che non hanno i mezzi per comprarne altri.

_______________________

Dunque, la complessità dei modelli sociali comporta lo sgretolarsi delle decisioni imposte dai quadri sociali tradizionali, per esempio nell’imporre un dieta o un certo piatto in una certa ricorrenza. Un dato, da anni le vendite natalizie del panettone tradizionale solo calate a favore del pandoro e di quelli farciti, che appaiono come dei prodotti nuovi e giovanili, così come sono calati i consumi di certi alimenti legati alle tradizioni religiose, quali gli agnelli a Pasqua…un caso, questo, che rimanda alle nuove sensibilità verso l’ambiente e il mondo animale, in una, all’avanzare dell’antispecismo.

C’è poi da notare che nelle trasformazioni dei criteri di riferimento per “apprendere a mangiare” il sapere cucinario non scaturisce più dalla tradizione conservatrice dei piccoli gruppi o delle comunità, ma dalla famiglia nucleare, ispirata e sollecitata da fonti eterogenee di trasmissione di questo sapere rispetto a quelle tradizionali, come sono le rubriche dei mass-media, la pubblicità, i programmi televisivi.

In breve questi due aspetti, soggettivo ed oggettivo, della fenomenologia degli atti alimentari sono in rapida trasformazione e tendono ad influenzarsi tra di loro così come ad essere manovrati dalle grandi strategie di marketing. Se guardiamo poi alla velocità delle trasformazioni avvenute negli atti alimentari in questo ultimo mezzo secolo è facile verificarne l’unicità e la portata, due caratteri che sono propri della modernità e di cui non c’è traccia nella storia passata degli uomini.

Per riassumere, diciamo allora che sono tre gli ambiti emergenti che caratterizzano gli atti alimentari: L’ambito organolettico. Vale a dire le modalità sensoriali e formali che determinano il gusto di un alimento. La stessa moda della “de-strutturazione” dei piatti è una poetica sensoriale a tutti gli effetti. L’ambito edonico. Cioè, le dimensioni del piacere, o meglio, l’apprezzamento o il disgusto che ci apporta un alimento. L’ambito ideale. Costituito da ciò che si pensa a proposito di un alimento, delle sue virtù, delle sue qualità e dei suoi pericoli, prescindendo se quello che si pensa sia corretto o vero dal punto di vista scientifico. Da almeno trent’anni a questa parte il marketing dei prodotti alimentari dei paesi ad industrializzazione avanzata si gioca su una costruzione deliberata di cibi ideali senza nessun riferimento ai fatti, come nel caso dei cibi light.