Politecnico di Milano, Anno Accademico 2011-2012.

Cattedra di FOOD-DESIGN.

Esercitazione numero dieci.

Mercoledì 30 maggio 2012.

***

“La mâchoire est notre meilleur instrument de connaissance philosophique.”

(Salvador Dalì)

L’origine delle mascelle risale a più di quattrocento milioni di anni fa. Essa ha portato ad una radicale trasformazione delle forme di vita a cominciare dai vertebrati che da filtratori di fango si mutarono in veri e propri carnivori. Il termine sapienza – passando per il latino volgare – è connesso a sapore, avere gusto e, quindi, senno. Il sapiente non divora e non inghiotte, ma assapora e mastica lentamente, sia una pietanza che la vita. Medita senza cadere nell’agire esasperato, riflette e si meraviglia.

Era nato nel maggio del 1904 a Figueras in Catalogna, a cinque anni voleva fare il cuoco, a sette era affascinato dalla figura di Napoleone, a sedici decise di essere un genio. Lo diventerà suo malgrado, Gala – che porta via a Paul Eluard – gli darà una mano. La conquistò dopo essersi tinto le ascelle di blu e irrigidito il pene con la colla di pesce e lo sterco di capra. Lei gli insegnò a ballare il charleston e a badare agli affari, era russa. Nella guerra di Spagna aveva perso un amico, ma questa è un’altra storia. Nel 1934, nel corso del suo primo viaggio per gli Stati Uniti su una nave, convince il cuoco di bordo a cuocere uno baguette lunga quindici metri. Un pane assolutamente normale a parte la grandezza con il quale – e qui interviene l’artista – “si potrebbe tentare la rovina sistematica del significato logico di tutti i meccanismi del mondo pratico razionale”, la sbarca, ma non viene capito, ripiega – durante la conferenza stampa – su Gala con una cotoletta appoggiata su una spalla, è un successo. Ci riprova alla Sorbonne di Parigi, dove, in occasione di una sua conferenza, si presenta con una Rolls carica di cavolfiori. Gli piace parlare degli artisti. Cèzanne? Dipinge mele che sono di cemento. Mirò? Sa fare una sola cosa, pavoneggiarsi con lo smoking. Matisse? Un pittore di capelli nella minestra. Intanto, per far fruttare la sua popolarità recita in uno spot pubblicitario dove grida: “Je suis fou du cho-co-lat Laaan-viiin!”. Si fa fotografare con la testa tra le mascelle di un pescecane. Getta nel corso di una cena una spugna nella minestra degli ospiti invitandoli all’eucarestia. È un genio della comunicazione. È lui che ha inventato il nome di Chupa Chups e quello di Alka Seltzer! L’arte per lui ha un’unica regola, quella di ouvrir toutes les portes à l’irrationnel.

Scrive: “Viviamo (io e Gala) nella solitudine e al ritmo delle pulsioni cosmiche. Pescando sardine con la luna nuova e sapendo che, allo stesso tempo, le lattughe stanno crescendo tra i meli.” Ed aggiunge qualche pagina dopo queste sue Confessioni inconfessabili: “Io sono un payés catalano”, un contadino, per poi vantarsi che ogni scintilla del suo spirito corrisponde a un periodo della storia della Catalogna, patria della sua paranoia. Un altro passo che va ricordato è questo: “Per essere Dalí occorre essere catalani, ovvero, pronti al delirio. La paranoia è vivere come fanno i pescatori di Cadaqués, che sugli angeli barocchi e lucenti dell’altare della loro chiesa appendono aragoste vive per far sì che la loro agonia permetta loro di seguire la passione della messa.”

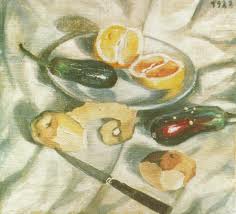

Per Dalì la cucina è l’anima della sua terra, ricca di venti e di asprezze, e dunque della sua pittura, ecco perché in tanti dei suoi lavori compaiono dei cibi che gliela ricordano a cominciare dal pa de crostons, con il quale ha anche decorato le pareti esterne del Teatro-Museo di Figueras a lui dedicato. È una pagnotta di media grandezza detta de puntas o de picas o anche pane con le corna, per via di tre rosette, sempre di pane, messe intorno a triangolo. Su questo tema elabora una sua idea di rivolta. “Con i dollari” – che tanto amava fino al punto da essere soprannominato da André Breton, che anagrammò il suo nome, Avida Dollar – “si fanno le guerre, per il pane si può fare la rivoluzione.” Da qui la teoria paranoica di una “rivoluzione del pane”.

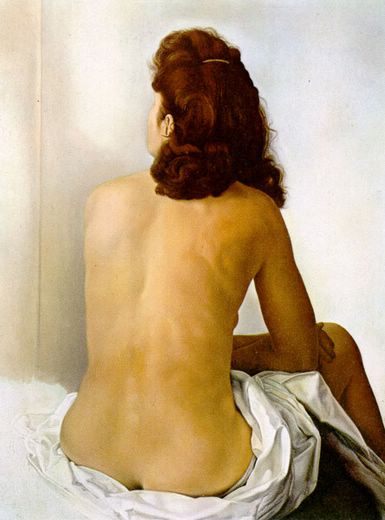

Con la vecchiaia, poi, la nostalgia avrà il sopravvento. Dalí tornerà sempre più spesso nella sua casa in mezzo agli olivi di fronte al mare a godere dei suoi umori mangiando ricci al tramonto, arrostendo sardine con i sarmenti, a schiacciare la testa dei crostacei per suggervi il midollo. Afferma, gli organi più filosofici dell’uomo sono le sue mandibole. “Cosa c’è di più filosofico del succhiare lentamente il midollo di un osso schiacciato nel distruttore abbraccio finale dei molari?” L’osso, che contiene il midollo, metafora della verità, una verità messa a nudo, tenera e commestibile. A questo proposito dirà, “Tutte le mie verità iniziano dalla bocca e si trasformano in uno stimolo viscerale. La mia pittura è gastronomicamente spermatica ed esistenziale”.

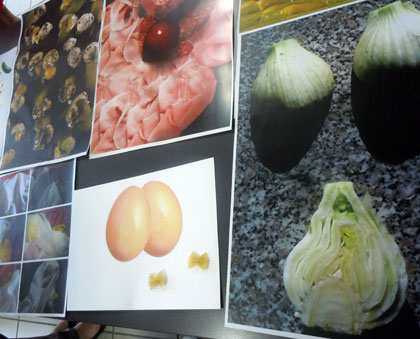

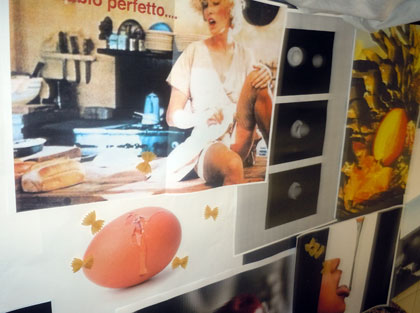

“So quel che mangio, non so quel che faccio.” La ghiottoneria per Dalí ha valenze fantastiche che lui definisce intrauterine. Era convinto di ricordare l’interno dell’utero di sua madre nel quale campeggiavano due uova fritte in padella, ma senza la padella, diventeranno il soggetto di molti dipinti. Scrive: “Le mie rappresentazioni commestibili, intestinali e digestive di quell’epoca prendevano un carattere sempre più insistente. Desideravo mangiare tutto e progettavo la costruzione di un enorme tavolo fatto esclusivamente di uova sode”, del quale elaborerà le istruzioni per costruirlo con uno stampo. L’uovo come simbolo della vita intrauterina e il pane come espressione della vita terrena, un cibo da mangiare con le dolci fave della sua terra, l’Empordà, da leccare e baciare, da tradurre in una sorta di oggetto magico, di bussola.

Avvicinando il sapere al sapore e all’assaggiare, sognando come fanno gli amanti di mangiarsi, provate ad esprimere il nobile vizio della lussuria dal punto di vista della gola utilizzando esclusivamente uova, pani, ortaggi, specchi, luci e stoffe.

L’esercitazione deve essere realizzata su un supporto fotografico A3.

**************